目的だいじ、でも「ナゼ」と聞かないだけで少し変わるかもしれない

こんにちは! プロダクトマネージャーのMokoと申します。

この記事は、freee DEI アドベントカレンダー「私とDEI」5日目の記事です。

私は社会人歴の半分以上は多国籍環境にいて、freeeは4社目です。

freeeには2023年ごろに入社し、現在はユーザーが起業のタイミングに必要なサービスの開発に取り組んでいます。

freeeはカルチャーに掲げている通り、ユーザーにとって本質的な価値を届けることに強くこだわっています。

ユーザー像や抱えている悩みをいかに理解できているか、

をいつも大事にしています。

(ユーザーにとって本質的な価値=マジ価値って言われてるやつです)

このためfreeeでは全社的にユーザーリサーチを促進する土壌があり

関係者が一次情報に触れるよう、ユーザーリサーチが民主化されています。

私もつい先週、ユーザーインタビューを行なっていました。

ユーザーの方々にお話しを伺うと、

誰一人として同じではない、オリジナルの起業に至るまでの想い、素敵なサービスや商品を展開されている様子に触れます。

スモールビジネスの多様な価値観や生き方に心動かされ、今日も頑張ろう!と思います。

心理的安全性に通ずるユーザーインタビューのコツ

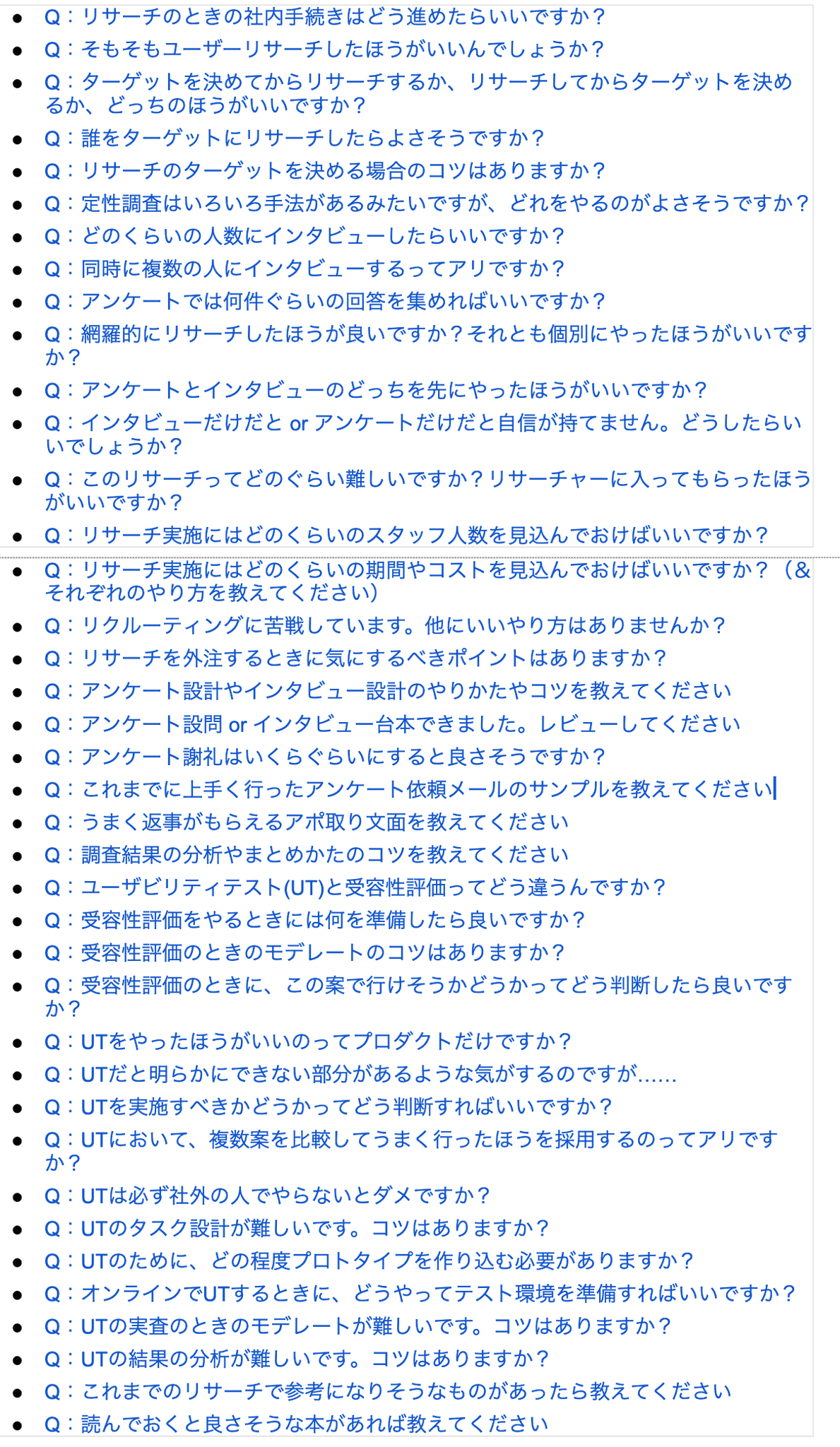

こうして日々ユーザー理解を深める取り組みが行われているため、freeeにはユーザーリサーチの知見がたくさんあります。

その一つが「インタビューkit」と呼ばれるものです。

freeeの中でも、ユーザーリサーチャー歴10年以上の専門家による、ユーザーインタビューを進める上での心構えやコツがまとまっています。

事実と行動、背景と理由、感情や気持ち。

ユーザーインタビューは限られた時間の中で、整合性がとれるよう、ニュートラルに、深いインサイトを引き出すのが難しいと私は感じるので、

このインタビューkitをよく頼りにしています。

この中には、

初めましての相手に対しても、安心して、自分らしく話してもらえるようにコミュニケーションをとるアドバイスがたくさん詰まっています。

この中でも特に私がfreeeに入ってから学び、「確かに!」と思い、それ以来、心がけていることがあります。

「なぜですか?」と聞きすぎない

⚫︎ 示唆を得るために、ある行動をするようになった理由をなるべく聞き出 したい一方で、「なぜ?」と何度も聞くと、モニタはあなたの言ってることがわからない、問い詰められている、と感じてしまうことがある

⚫︎「きっかけは?」や「いつからそうしているんですか?」、「その時のことを詳しく聞かせてください」、「なるほど、〇〇とお考えなんですね。それは重要な視点だと思います。そのようにお考えになったきっかけや経緯をご教示いただけますか?」などに変える

⚫︎ 言い換えると、①受容と興味の態度を示しつつ、②理由ではなく経験を聞いている、という形

これをきっかけに、ユーザーインタビューで大事にしてることって日々、一緒に働く仲間との関わりや多様性の促進においても同じく大事なんじゃないかな、と最近思いました。

心理的安全性はDEIの土台の一つとされているそうです。

心理的安全性(psychological safety)とは

「無知、無能、ネガティブ、邪魔だと思われる可能性のある行動をしても、このチームなら大丈夫だ」と信じられるかどうかを意味するそうです。

仕事で目的の共通認識をもつのは大事

仕事をしていると、誰かに依頼した仕事の結果を見て、

「あれ?なんでそうなった?」

と想定外に思うことや

「この仕事、一体なんでやるんだろう?」と感じることがあると思います。

大前提、お互いにとって、仕事の理由や目的、経緯を理解することは建設的に仕事を前に進めるために大事に思います。

でも、会話の流れや、前後関係がある中で

いつも、誰が見ても一発で業務やタスクの目的や経緯を

分かるように伝えられていたり、理解できているか、というと、

そうではないことの方が多いと思います。

(少なくとも、私はそう)

そこで最近、「なぜですか?」の互換を使う、をユーザーインタビュー外でも、身の回りの人に試してみることにしました。

資料作成を頼まれた時

「複数ある開発テーマの優先度決めるために、来週田中さんが見るのであってます?」

誰かに頼んだことが遅れていそうな時

「自分が手伝えるところがあるか分かりたいので教えてもらいたく、どこに迷ったり、モヤモヤしました?」

ちょっとまどろっこしく聞こえるかもしれませんが、

自分で使い始めてみると「なぜですか?」が、

いかにハイコンテキストなのかも感じてくるようになりました。

自分が「ナゼ?」と思った理由を大事に、ナゼ以外の選択肢をとる

自分が知りたいと思っていることを込めるのに

「なぜですか?」の一言は、

あまりに短い。

何を、どうして知りたいのか、表現しきれない。

強い語気になってしまうこともあるし、相手から返ってくる回答も、自分の期待とはずれてしまう。

そして自分も「聞いてるのは、そういうことじゃない」となってしまう。

「なんで?」と頭に思い浮かぶ時、

状況や過程を知りたいのか

動機や目標を知りたいのか

気持ちや感情を知りたいのか

そして何より、なぜそれを自分は知りたいのか。

自分は相手と、どんな未来に一緒に進みたいのか。

もう一歩、具体的に

身近な同僚にも柔らかく伝えられる時。

相手にも自分らしく話してもらえて

そういう出来事の積み重ねが心理的安全性

かねては多様性に繋がっていくのかな、と少し思い始めた今日この頃です。

Thank you! :)