情シスの現場を深く知り、プロダクトを磨くBundle by freee開発の裏側

マジ価値サマリー(この記事のポイント☝️)

フリー社は、「Bundle by freee(以下、Bundle)」という情報システム・IT・人事・総務向けの作業を自動化するプロダクトを提供しています。

当社の情報システム部門、IT Produce部 Corporate ITチーム(CIT部門)は、自分たちでも積極的にこのプロダクトを活用して、作業を効率化するだけでなく、開発チームとともに、Bundleの改善を重ねています。

この記事では、Bundleの開発・連携をどのように進めているのか、お届けします!

SaaS・備品の実態を可視化し、運用を自動化する自社プロダクトを使い、工数を大きく削減

【プロフィール】

古舘 勝也(写真左)

IT Produce部 Corporate ITチーム(CIT部門)

小口 知紀(写真中)

Bundle by freee PdM

kono(写真右)

IT Produce部 Culture Infraチーム(ヘルプデスク)

──まず、Bundleについての紹介をお願いします。

小口:

Bundleは、企業に導入しているSaaSや備品の実態を可視化し、運用を自動化するサービスです。社員が入社したときに会社で使っているSaaSのアカウントを一気に発行できる機能や、スキャナーアプリで備品登録を簡単にする機能なども備えています。

──現状、社内でBundleはどのように活用しているのですか?

古舘:

備品管理やSaaSアカウント管理にBundleを使っています。たとえば、SaaSのアカウントのなかでも、特に重要度の高いもの、年間コストの高いものがきちんと管理できているかを優先してチェックしています。

全体でおよそ40のSaaSをBundleに連携していて、アカウント数は全体で約4万以上にもなります。以前は、1年に1度の頻度でアカウントの棚卸し業務が発生していたのですが、Bundleの導入後は日次でチェックができるようになりました。

Bundleによってアカウント管理の工数が大幅に削減できるようになったことで、導入できたSaaSもあります。 管理が大変だから、という理由で本来導入したほうがいいSaaSを見送っていたわけなので、会社全体の生産性を上げられていると思います。

ほかには、備品数も全体で4000件ほどあり、備品管理の面でもかなり助かっています。フリー社は成長速度が速いので、月の入社人数が100〜200人という時期もあります。入社するたびに備品の登録も必要なので、ごく短期間で膨大な数のシリアル番号を登録するという作業が発生していました。

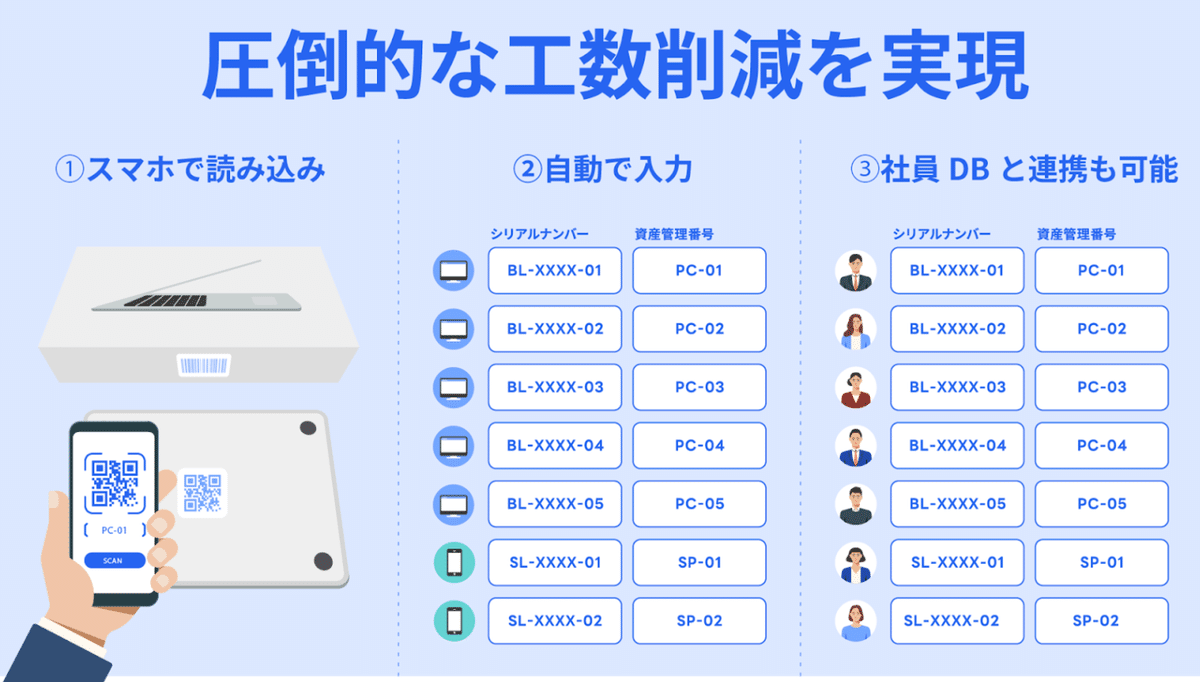

Bundleでは、スマートフォンをスキャナーとして使用することで、備品のシリアルナンバーと資産管理番号をワンタップで紐づけ、管理台帳への追記ができます。この機能のおかげで、備品管理にかかる時間は半分ほどになりました。Bundleの導入前は備品の箱に書かれている、シリアル番号を確認して手動でスプレッドシートに記載をしていたんです。

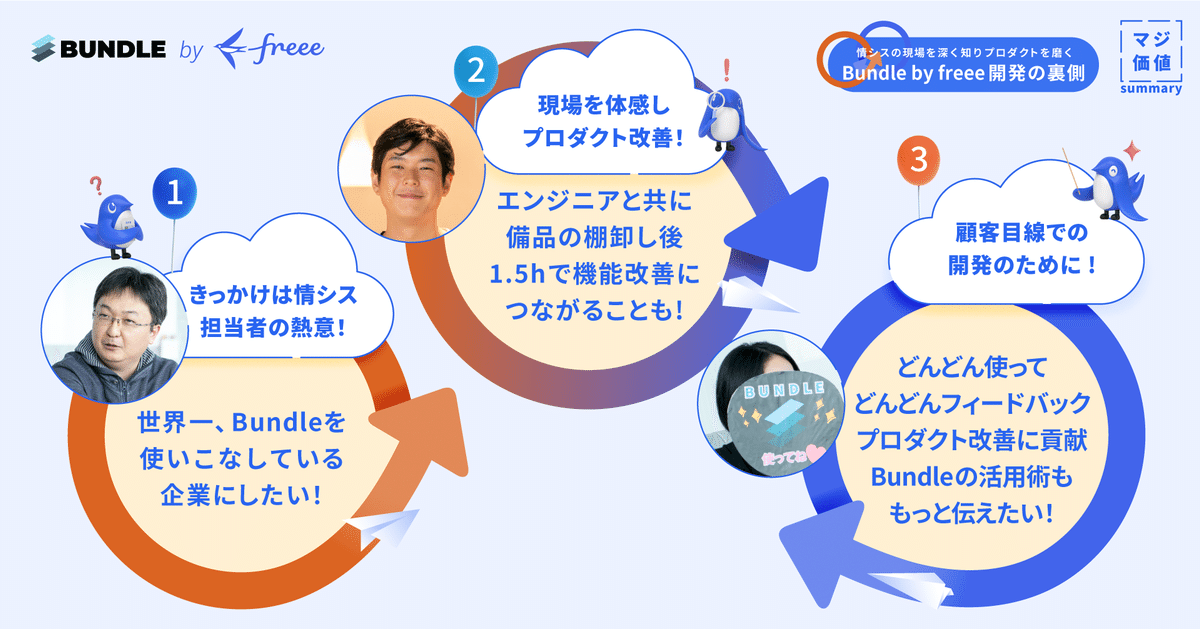

「世界一、Bundleを使いこなしている企業にしたい」から始まった社内連携

──Bundleを進化させるために、社内での利用を積極的に進め、フィードバックしていると伺っています。どういった背景で活動が始まっていったのでしょうか?

小口:

ある日、古舘さんに呼ばれて、「我々はBundleを全世界で最も使いこなしているユーザーになる!」と相談をされたんです。自分もプロダクト開発者として、十分に情シスのことがわかっているとは言えない状態だったので、基本的なことから教えてください、と。

古舘:

Bundleは、私たち情シスの担当であれば喉から手が出るほどほしいプロダクトです。それを自分たちの会社がつくっている。自分たちが触りながら、プロダクトと一緒に会社の成長に寄与できたらと考えていました。

情シスは会社の下支えの存在ですが、自社のプロダクト開発にも関われるなら嬉しいという気持ちもありました。ただ、自分が2024年3月に入社したばかりで、Bundleを使おうとするものの、使いこなせていなかった。それで、小口さんに相談を持ちかけました。

──その熱量ある提案のあと、どんなことから始めていったのでしょうか?

小口:

Bundle開発チームと情シスが入ったSlackのチャンネルを立ち上げて、プロダクトを使っていて疑問が生まれたらいつでも聞ける場所をつくりました。機能についての希望なども、思いついたらいつでも共有してください、とお伝えして。

まず取り組む必要があったのが「備品管理機能をアップデートする」というイシューでした。この機能改善を進める上で、現場の業務に対する解像度を高めたいと考えていたので、さっそくインタビューをしました。

お客様に対して、基本的な業務についてご質問するのは難しいですが、社内であればフランクにいろいろと聞くことができます。また、どのような関係者がいるのか、といった業務に関わる人や組織も理解できるので、非常に参考になりました。

──ちなみに、どんなことを質問したのでしょうか?

小口:

そもそも「なぜ備品管理が必要か」というような根本的な質問や、「備品管理で発生する全ての業務」を一から伺いました。

ほかには、備品管理という業務を通じて目指すのはどのようなことなのか、社内の備品管理ではどんな業務があるのかなど、細やかなことも質問して、一つひとつ回答してもらいましたね。お伺いした内容は、「freeeにおける備品管理のつらみ」というタイトルでドキュメントにまとめ、業務の解像度をあげてもらうためにエンジニアにも共有しました。

kono:

こちらがサラッと話しても、気になったところは深堀りしてくれて、「一緒に改善していきたい!」という熱意が伝わりましたね。現場の業務を理解するよい機会として、「今度、ちょうど備品の棚卸しがあるんです」とお伝えすると「ぜひ、見学させてください!」と言っていただいて、実際にきてもらったこともありましたよね。

小口:

ありました!よい機会だったので、エンジニアと一緒に現場を知るため、プロダクトを使って業務を一緒に行いました。機能の一部にバグが見つかって、すぐ対応して1時間半後に修正したなんてこともありましたね!

普段、なかなかこれだけスピーディに対応できることも少ないのですが、エンジニアもユーザーが困っている様子を実際に見ると、困りごとに対する実感が変わったようで、爆速で対応してくれました。

開発をしていると、機能の必要性やユーザーの困りごとに触れる際に、何層もフィルターがかかっていることがほとんどです。それでは情報の濃度が薄くなってしまう。現場に直接足を運び、業務を体感することで困っている様子が直接伝わったのだと思います。

こうしたことも、社外のお客様にご協力いただくのは難しいので、社内ならではの発見でしたね。

なんでもフィードバックしながら、大事なことは熱量込めてしっかり共有

──社内でプロダクトをつかってもらう際、大切にしていることはなにかありますか?

小口:

社内とはいえ、お客様であることに変わりありません。リスペクトをもって接することを大切に、「気になることがあれば、なんでも言ってください」とお伝えしています。

距離が近いので、いただけるフィードバックの量も多い。どんどん改善につなげていきたいという気持ちはありつつも、フリー社はBundleのお客様のなかでも、組織の規模やワークスタイル、ITリテラシーなどの面で、少し特殊な存在です。

これは自社だから生じる課題なのか、それとも他のお客様にも共通する課題なのかは常に検討しながら、対応の優先順位を考えるようにしています。

古舘:

利用する側としても、改善要望を伝えるときに自分たちの特殊性は加味するようにしています。そのうえで「これは汎用的な課題で、対応が必要なことだ」と考えた要望を伝える際には、しっかりと情報を整理して提案しています。

たとえば、Bundleのゲストアカウントにはメモ欄がなかったのですが、情シスにとってメモ欄がないとどれだけ困るかを整理して、プロダクトチームにプレゼンしました。熱意と合わせて伝えたところ、翌週には機能がリリースされました。

「これは自社だけではなく、情シスにとっての課題だ」と気付いたものがあれば、距離の近い私たちが代弁し、プロダクトチームを説得する必要性や責任があると考えています。

小口:

プロダクトの開発責任者は、大きな機能のリリース計画を立てて、ロードマップを描きますが、「メモ欄の追加」というのは思いつかない機能でした。すぐに対応できて、影響も大きいリリースなので、すぐに対応しました。

こうしたフィードバックをすぐに受けとれるだけでなく、「なぜ重要なのか」も整理して伝えてもらえるのは非常にありがたいですね。ただ、当社の情シスはBundleの課金ユーザーではないため、ときにはビジネスモデル的に対応が難しいフィードバックもあります(笑)

kono:

プロダクトの事情は加味しつつ、考慮しすぎてしまうと、伝えるハードルが上がってしまうし、本当に必要な情報が提供できなくなってしまうなと思うので、できるだけ無邪気な感じでとりあえず伝えるようにはしています。「これは本当にほしい!」というものは、熱量をこめて伝えて、それ以外は気軽に伝えています。

小口:

この熱量を込めて伝えてもらえるのは、非常にありがたいんです。通常、お客様からいただくフィードバックは、テキストのみになります。その点、社内からのフィードバックは、温度感が伝わりやすい。

リリース前の大きな開発でも社内連携を強化し、プロダクト価値を高める

──今後、目指していることなどあれば教えてください。

kono:

最初に備品管理を担当し始めたときは、作業量に対して目視や手入力などの人力でなんとか押し切っている状況でした。Bundleを導入したことで、備品管理はかなり楽になり、ヘルプデスクのメンバーは大いに助かりましたし、本来やりたかったPC交換など従業員満足につながる業務に力をいれることができるようになりました。

こうした現場でBundleをどう使いこなしているかについてnoteにまとめて事例として紹介できたらとも考えています。たとえば、Bundleを使って備品の棚卸しをする際、少しカスタマイズして使っているんです。こうしたカスタマイズの方法も伝えていきたいですね。

フィードバックしたことがどんどん改善がされるプロダクトだとこちらもフィードバックのしがいがあるので、これからもどんどん使って、どんどん伝えていけたらと思います。

古舘:

冒頭でも話したように、現在社内では40ほどのSaaSをBundleに連携しています。把握しているSaaSをすべてBundleに連携できているわけではないため、今後コストが発生しているSaaSはすべて連携しようと考えています。

Bundleのオートメーション機能を活用できれば、もっと便利になるはず。たとえば、入退社のアカウント管理も自動化できると思います。現在は、まずアカウントの棚卸しを優先していますが、次は自動化に挑戦する予定です。

プロダクトの売りであるオートメーション機能を使いこなせていないと、「Bundleを世界一使いこなしている企業」とは言えませんから。どんどん機能を使いこなしていって、管理が自動化できている状態を目指します。

▼オートメーションの利用事例

小口:

これまでは、つくった機能に対して使ってもらい、フィードバックをもらうことがほとんどでした。今後は、これからつくろうとしている機能に対してフィードバックをもらえるようにしていけたらと考えています。

たとえば、機能を疑似体験できる紙芝居のようなプロトタイプをつくって、「こういうフローだとどう?」と尋ねてみるとか。特に、大きな機能開発となると、後から課題が見つかった際の手戻りも大きくなるので、開発の手前で参画してもらうようにしたいです。

開発の効率を少しでも上げるために、事前段階から率直なフィードバックをもらうようにして、さらにBundleを良いプロダクトへと進化させていけたらと思います!

あなたにとっての「マジ価値」とは?コーナー

今回、話を聞いたBundleの改善に取り組むチームに、あなたにとっての「マジ価値」を一言で書いてもらいました。マジ価値とは、短期的な視点に留まらず、中長期的に考えた時に本当にユーザーにとって、社会にとって価値があること。それぞれにとってのマジ価値はこちら!